Eckhard Bär

Psychoanalyse und Psychotherapie: Ist die Psychoanalyse eine wirksame Therapie?

Primum non nocere

Vortrag, (überarbeitete Fassung) gehalten auf dem Kongress „La cura psicanalitica è una terapia efficace” (Ist die Psychoanalyse eine wirksame Therapie), Rom im Mai 2003.

Die zum Thema Psychoanalyse und Psychotherapie gestellte Frage: „Ist die Psychoanalyse eine wirksame Therapie?” hat verschiedene Aspekte und ist nicht einfach zu beantworten. Diese Frage enthält implizit die Voraussetzung, dass es wirksame Therapie gibt. Worin bestünde die Wirksamkeit von Therapie, die hier hauptsächlich auf Psychotherapie und auf medizinisch- pharmakologische Behandlung bezogen sein soll. Worin wäre die Psychoanalyse wirksam? Hat sie vergleichbare oder andere Wirkungen?

Hören wir zuerst, was Wikipedia zum primum non nocere sagt, ich werde es am Schluss wieder aufnehmen, um meine Auffassung von der Praxis der Psychoanalyse dazu in Beziehung zu setzen:

„Primum non nocere, auch Primum nihil nocere (lat.: zuerst einmal nicht schaden, griech.: μὴ βλάπτειν), ist ein Grundsatz, den die hippokratische Tradition ins Zentrum ihres Begriffs des moralisch geforderten ärztlichen Handelns stellt. Diesem antiken Wahlspruch zufolge soll der Arzt in seinem Bemühen, dem ihm anvertrauten Individuum zu helfen, vor allem darauf achten, ihm nicht zu schaden. Diese Weisheit hat um das Jahr 50 der Arzt Scribonius Largus am Hof von Kaiser Tiberius Claudius aufgestellt. Im strengen Sinne verbietet das Motto Primum non nocere die Anwendung jeglicher Arzneimittel, da keines – gleich, ob natürlichen oder künstlichen Ursprungs – frei von Nebenwirkungen ist. Mediziner halten diese strenge Interpretation jedoch nicht für hilfreich und für überholt. Es stellt sich die Frage, was ethisch wertvoller ist: Den Patienten ohne jegliche Behandlung seinem Leid zu überlassen oder aber bei einer Behandlung mögliche schwerwiegende Nebenwirkungen zu riskieren. Dies befreit den Arzt allerdings nicht von seiner Pflicht, den Patienten über alle möglichen Behandlungsmethoden, bzw. -alternativen aufzuklären. Dies ist wichtig, damit der Patient seine Einwilligung in eine bestimmte Behandlung sorgfältig abwägen kann.”

In seinem Vortrag „Psychoanalyse und Medizin” von 1966 (1) sagt Lacan, dass der Arzt außerhalb seiner herkömmlichen Stellung als ein Verteilungsagent angerufen wird, von einer wissenschaftlichen Welt und industriellen Organisation, die ihm eine Unzahl von neuen chemischen therapeutischen Substanzen in die Hände schüttet, um sie zu erproben. Eine Entwicklung, die mehr und mehr das neue Recht des Menschen auf Gesundheit in den Vordergrund schiebt und durch die damit verbundene Macht allen die Möglichkeit gibt, „zum Arzt zu kommen, um von ihm… seine Wohltatskarte zu verlangen…”. Lacan betont, dass sich hierin der Anspruch in seiner ursprünglichen Dimension abzeichnet und fährt fort „Zu antworten, dass der Kranke uns um Heilung bitten kommt, heißt überhaupt nichts antworten, denn… (es gibt) außerhalb dessen, was durch die therapeutische Wohltat verändert wird, etwas das konstant bleibt….”. Mit dem Hinweis, dass, wenn jemand um etwas bittet „dies keineswegs identisch und manchmal genau diametral entgegengesetzt zu dem ist, was er begehrt” führt Lacan hier das ein, was er die Struktur der Spalte nennt, die zwischen Anspruch und Begehren besteht. Dies kann implizieren, dass der Kranke ganz und gar an der Vorstellung hängt seine Krankheit zu behalten und ein gut eingerichteter Kranker zu sein.

Psychopharmaka können solange sie physiologisch wirksam sind durch Stillstellung oder Anregung eine symptomverändernde Wirkung haben, manchmal helfen sie Krisensituationen zu überstehen. Nach ihrem Absetzen aber steht, entgegen der Behauptung von Medizin und Pharmaindustrie, ihre Wirksamkeit hinsichtlich einer weitergehenden, die Struktur einer Symptomatik betreffenden Veränderung mehr als infrage. Studien zur medikamentösen Behandlung von Depressionen belegen, dass sich die Wirkung gängiger, millionenfach verschriebener Antidepressiva kaum von der von Scheinmedikamenten (Placebos) unterscheidet (2). Unter diesem Gesichtspunkt sind ihre Wirkungen durchaus mit der Suggestion vergleichbar, die von Freud, der die Hypnose eine zeitlang praktizierte, aus guten Gründen wieder aufgegeben wurde.

In „Television” auf die Heilung angesprochen antwortet Lacan: „Die Heilung ist ein Anspruch, der von der Stimme des Leidenden ausgeht, eines, der an seinem Körper oder an seinem Denken leidet. Das Erstaunliche ist, dass es Antwort gibt und dass seit jeher die Medizin mit Worten zu Treffern gekommen ist.” (3) Das war bevor das Unbewusste ausgemacht war und man kann daraus ableiten: „Eine Praxis braucht nicht erhellt zu sein, um zu arbeiten …” (4). Mit Worten zu Treffern kommen ist das Feld der Psychoanalyse, aber auch die Psychotherapie bewegt sich im Bereich der Sprache. Dass beide nicht die gleiche Ausrichtung haben, will ich nun näher umreißen, zumal Psychoanalyse und Psychotherapie oft nicht mehr unterschieden werden.

Die Psychotherapie kennzeichnet sich durch die Annahme des Anspruchs Symptome zu beseitigen, erklärt die Erfüllung dieses Anspruchs zu ihrem Ziel und macht ihn zum Kriterium ihrer Wirksamkeit, bis zu sogenannten Effektivitätskontrollen hin. So ist es in den letzten Jahren, unter dem zunehmenden Einfluss den die Verhaltenstherapie inzwischen gewonnen hat, im therapeutischen Bereich notwendig geworden, vor Beginn die Ziele der Behandlung des Patienten aufzuführen, an deren Erreichung der Erfolg der Behandlung gemessen wird. Aber geht es hinsichtlich der Wirksamkeit wirklich um Symptombeseitigung? Die Frage wäre inwieweit und auf welche Weise dies gelingt. Denn immerhin kann es sich dabei auch um ein tröstendes Stützen, um ein Überdecken und Verschieben der Symptome handeln. Und ich würde sagen, die von der Psychotherapie beanspruchte Heilung besteht zu einem großen Teil in einem Zudecken dessen, was für den Menschen in Bezug auf das Reale nicht geht, nicht läuft. In dieser Hinsicht steht sie in der Tradition der Religion, deren Versprechungen in dieser Weise wirken.

Was drängt letztlich jemanden, einen Analytiker oder Therapeuten aufzusuchen und von ihm etwas zu verlangen, was er „Gesundheit” nennt, zumal die Symptome auf den Bahnen der Unlust durchaus Befriedigung verschaffen? Genügt das Leiden an Symptomen um eine Analyse zu beginnen? Oder bedarf es dazu neben dem Wunsch, mit diesem Leiden so nicht weiterleben zu wollen nicht vor allem auch einer subjektivierten Frage, die zu dem treibt, was da umtreibt, der Annahme einem Unbewussten unterworfen zu sein. Wenn der Wunsch, eine Veränderung durch eine Psychoanalyse zu erreichen, von der Frage nach dem unbekannten Sinn der eigenen Handlungen durchdrungen ist, kann derjenige, der sich auf diese Weise auf die Suche begibt eine Wendung vollziehen. Darin unterscheidet sich seine Position von der eines Kranken, der von einem anderen Heilung verlangt. Kann man sagen, dass der Kranke einfach und allein die Heilung erwartet, wenn er zum Arzt geschickt wird oder wenn er ihn anspricht? Erwartet er wirklich Heilung oder liebt er sein Symptom mehr als sich selbst oder gar sein Leben? Oder aber: braucht er den Arzt um versichert zu werden, dass ihm „nichts fehlt”? Außerhalb der therapeutischen Wohltat durch einfache ärztliche Verabreichungen oder Operationen bleibt im Anspruch an den Arzt konstant etwas bestehen.

Der Kranke stellt den Arzt durchaus auch auf die Probe, ihn aus seiner Bedingung als Kranker zu befreien. – Dieser Anspruch unterscheidet sich sehr von der Erwartung der Heilung einer Krankheit, denn er kann implizieren, ihn in seiner Krankheit zu belassen, ihn auf eine Weise zu behandeln, die ihm selbst gut passt, die ihm erlaubt, in seinem Leben so fortzufahren wie bisher und ein in seiner Krankheit gut eingerichteter Kranker zu bleiben, ja ihn als Kranken glaubwürdig zu machen.

In diesen Tatsachen erscheint eine Kluft, die der Struktur der Spaltung von Anspruch und Begehren zu Grunde liegt. Es geht hier um etwas, dass sich in keiner Weise von einer alltäglichen Erfahrung unterscheidet: Wenn irgendwer uns um etwas bittet, etwas von uns beansprucht, so ist dies keineswegs mit dem identisch, was er begehrt. Denn wenn wir versuchen eben genau das zu geben, was beansprucht wird, zeigt sich, dass dies nicht das ist, was begehrt wird, denn das ist immer etwas anderes. (5) Die Eingangssituation von Behandlungen ist insofern widersprüchlich, als die wirklichen unbewussten Momente gegenüber den bewussten guten Gründen und Absichten geradezu gegensätzliche sein können, wie manchmal nur wenige Schritte einer Psychoanalyse zeigen.

Das bedeutet, dass die Ausrichtung der sogenannten therapeutischen Analyse auf die Beseitigung von Symptomen die Analyse in eine Schieflage bringen kann. Die Privilegierung des Symptoms gegenüber dem Begehren schafft prekäre Bedingungen für das Begehren in der Analyse. Wenn der Analytiker am Anfang einen Pakt mit den bewussten Absichten die manifesten Symptome zu beseitigen schließt, kann die Analyse in einen Gegensatz zum für sie wesentlichen unbewussten Wunsch geraten und unmöglich werden. Die Psychoanalyse gründet seit ihrer Entstehung auf der Unmöglichkeit, einen festen Zusammenhang zwischen der Art eines Symptoms und dem ihm zugrunde liegenden unbewussten Wunsch herzustellen. Darin unterscheidet sie sich vom gängigen medizinischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Diskurs.

Die krankenkassenfinanzierte Psychotherapie stellt einen solchen, gutachterlich von einem Dritten als Vertreter der sozialen Gemeinschaft bestätigten Pakt dar und ist deshalb problematisch, weil in ihr bereits zu Beginn Aussagen und Festlegungen über etwas getroffen werden, das überhaupt erst im Laufe der Arbeit auftauchen kann. Das Übergehen dieser Unmöglichkeit führt nicht selten zur Vortäuschung falscher Tatsachen. Wird das Behandlungsbündnis nicht auf einem Trug zur Erschleichung eines finanziellen Vorteils errichtet? – Man kann sagen, dass ein Psychoanalytiker, der am Beginn der Behandlung festschreibende Aussagen über die Struktur der psychischen Konflikte macht, darüber, ob jemand zu etwas geeignet ist, ob Aussicht auf Erfolg besteht, eine Anmaßung begeht und in einer phantasmatischen Struktur Partei ergreift, in anderen Worten seine Haltung sogenannter analytischer Neutralität aufgibt und damit in prekärer Weise in die Unterstellung eines Wissens, in die Übertragung eingreift.

Mit einer Psychotherapie, die sich z. T. unter dem Namen der Psychoanalyse verkauft, haben sich Psychoanalytiker die Alimentierung durch die soziale Gemeinschaft erkauft, indem sie dieser die Versicherung gaben, dass die Neurose keine „wunschbedingte Krankheit” sei. Die Therapie „wunschbedingter Krankheiten” war aus der Reichsversicherungsordnung, auf deren Grundlage dieses Krankenversicherungsverfahren eingeführt wurde, explizit ausgeschlossen. So wurde das hysterische Begehren als Krankheit definiert und als fruchtbares Moment aus der analytischen Arbeit eher ausquartiert, denn wo Normalsein erklärtes Ziel ist, ist das Begehren nur anstößig. Das Ende solcher als Psychoanalyse ausgegebener Therapien wird oft durch die von der Krankenversicherung begrenzten Sitzungszahlen bestimmt, selbst bezahlte Analysen sind hingegen eher die Ausnahme.

Im Gegensatz zu dieser Praxis der Psychotherapie kann sich die Psychoanalyse nicht an der Beseitigung der Symptome ausrichten. Für sie ist das Symptom nicht Zeichen eines Defektes, eines zu viel, das beseitigt werden muss, sondern Zeichen der Verdrängung, Zeichen eines Begehrens. Freud hat als gelehriger Schüler der Hysterikerin Symptome, Träume, Fehlleistungen, ja sogar Witze als chiffrierte Botschaft dechiffriert. Er ermöglichte die Verknüpfung des Zeichens mit dem Signifikanten und setzte auf diese Weise eine Übersetzung ins Werk, an der sich zeigt, dass das Genießen in den logischen Engpässen besteht. Der Versuch der Beseitigung dieser vom Realen zeugenden Spur würde gerade das Wertvollste verschütten. Dadurch würde die Annäherung an das Feld des Realen verhindert, in dem der Psychoanalytiker den Analysanten begleitet, um eine Grenze zu erreichen, an der er sein Begehren erfassen kann. Ein Feld und eine Grenze, an der die Therapie zurückweicht.

In der Psychoanalyse geht es darum, dass das Sprechen weitergeht – im doppelten Sinn von andauern und überschreiten –, damit am vom Symptom leer gelassenen Ort ein neues Begehren aufkommen kann; wenn es aus seinen identifikatorischen Einschlüssen freikommt, kann es in dem Weitergehen anerkannt werden. Dies kann auch bedeuten, mit seinen Symptomen leben zu können, leben zu können ohne dafür von anderen eine Bestätigung oder Ermutigung erhalten zu haben, oder erhalten zu müssen. Um es mit Patrick De Neuter zu sagen: Die Arbeit der Psychoanalyse ermöglicht dem Subjekt einen Zugang zum Mangel, zur Annahme der Kastration und Spaltung, ermöglicht den Verzicht auf den Teil des Genießens, der es an sein Fantasma und seine Symptome bindet und schließlich macht sie die Anerkennung des Objekts, das es ist und dass es für den Anderen zu sein wählt möglich. All das führt auch zu einer Veränderung in der Ökonomie des Begehrens, zu einer subjektiven Absetzung und der Erfahrung der wesentlichen Hilflosigkeit. (7)

Die Psychoanalyse ist somit primär keine Heilmethode, kein effizientes Verfahren zur Diagnostik und Beseitigung von Störungen, wie oft behauptet wird. Dem möchte ich entgegengehalten, die Psychoanalyse ist in ihrer „Eigenart” keine Methode – und erst recht keine „Heilmethode”. Gerade weil „man sagen kann was man ‘will’” ist sie keine Methode, kein auf ein Regelsystem aufbauendes planmäßiges Verfahren zur Erlangung von Erkenntnissen oder praktischen Ergebnissen. Sie gründet auf einer Regel, „sagen Sie alles, was Ihnen einfällt, gleichgültig, was auch immer…” und einem Vertrag zwischen Zweien, in dem das Sprechen das Dritte wäre. Sie ist nicht in dem vorgenannten Sinne Methode, sondern gemäß dem griechischen méthodos, „nachgehen, der Weg zu etwas hin”, mit der Eigenart, dass ihr dieses etwas und das wohin nicht bekannt sind. Genau dieses unterscheidet sie von der Psychotherapie, die glaubt das Symptom als das zugrundeliegende Leiden identifizieren zu können. Die Psychoanalyse wirkt eher metá-hodós „hinterher, nach” dem „Weg”, in dem Sinne das eine Veränderung im Nachhinein, nachträglich, obendrein, als Zugabe erfolgen kann. Insofern möchte ich auf die Frage „Ist die Psychoanalyse eine wirksame Therapie?” antworten: Die Psychoanalyse kann nur insofern wirksam sein, als sie nicht versucht eine wirksame Therapie zu sein!

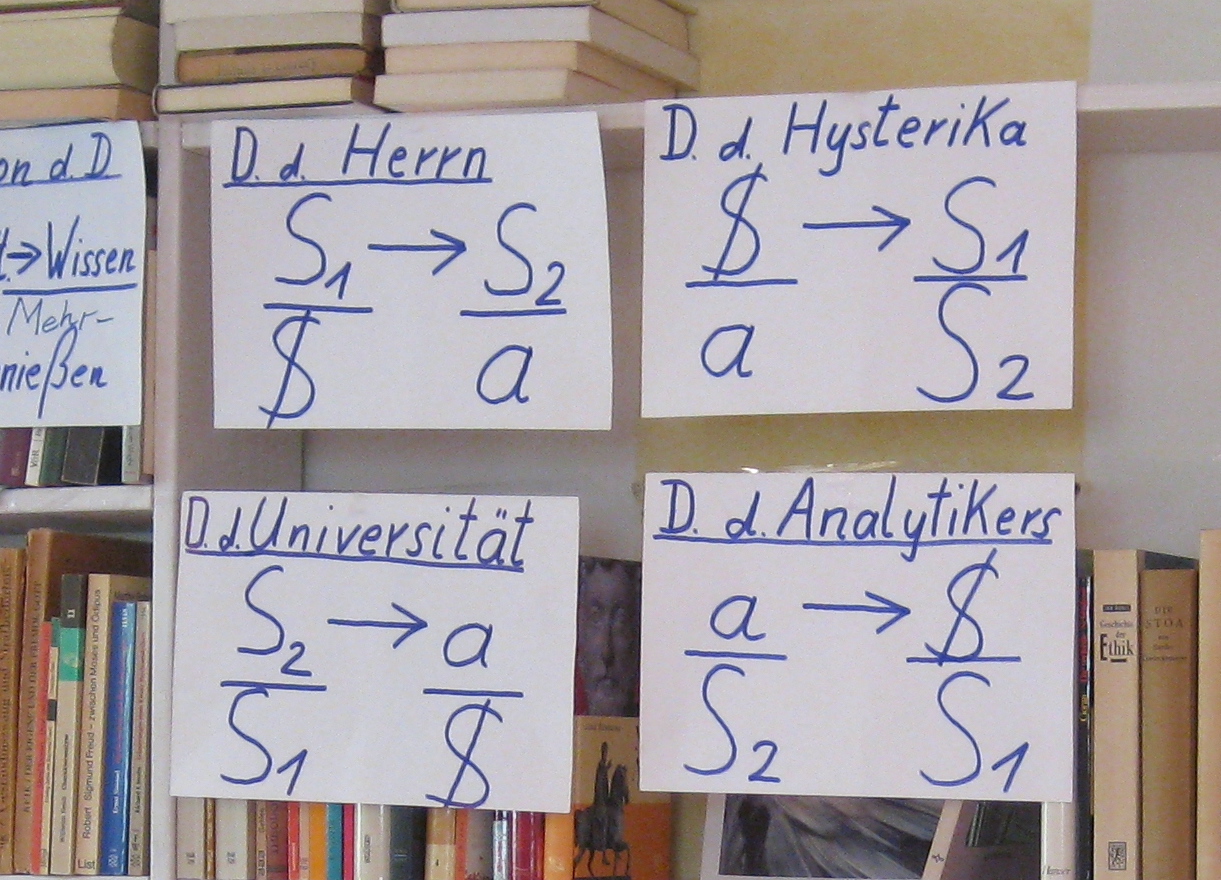

Bezüglich der Nachträglichkeit bin ich auf eine Passage der „Proposition vom 9. Oktober 1967…” gestoßen, die den Zusammenhang von Psychoanalyse und Psychotherapie berührt. Lacan sagt dort, dass die Formation, die Bildung des Analytikers durch die ursprüngliche Erfahrung der Psychoanalyse konstituiert wird, die bis zu dem Punkt voranzutreiben ist, „der die Endlichkeit dieser Erfahrung figuriert, um ihre Nachträglichkeit zu ermöglichen: ein Zeiteffekt, der, wie man weiß, ‚radikal’ für sie ist.” (7) Und er unterstreicht: „Diese Erfahrung ist wesentlich genug, um sie vom Therapeutischen abzukoppeln, das die Psychoanalyse nicht nur insofern verzerrt, als es ihre Strenge lockert.” Er betont dann: „…, dass es keinerlei mögliche Definition des Therapeutischen gibt, wenn nicht die, die Wiederherstellung eines ersten Zustands zu sein. Eine Definition, die in der Psychoanalyse eben gerade unmöglich aufzustellen ist.” (8) Bezüglich der Unmöglichkeit der Wiederherstellung eines ersten Zustands sei an die Urverdrängung, an die verschiedene Niederschriften des Gedächtnisses bei Freud, an das Verhältnis von S1 zu S2 bei Lacan erinnert, an das, was die Psychoanalyse als Kastration begreift. Demgegenüber trägt die Wiederherstellung eines ersten Zustandes einem Symptombegriff Rechnung, der das Symptom als Defekt, als Störung eines idealgesetzten, geschlossenen Feldes der Realität begreift, ohne Kluft, ohne Riss, das es gemäß einer Ideologie der Machbarkeit wieder zu erlangen gelte.

Wie Patrick de Neuter bemerkt (9), ist es gerade der Anspruch der Neurose, des Neurotikers, alles in die Ordnung seiner Neurose zurückkehren zu lassen, dessen verändernde Ökonomie zur Entstehung eines Symptoms, als Quelle von neuen Leiden, aber auch neuen Genießen geführt hat. Die medizinische Heilung impliziert meistens den Versuch einer Rückkehr zum vorhergehenden Zustand, zum Zustand vor der Krankheit, als dem Lärm, der das Schweigen der Organe stört. Sie impliziert letztendlich das Einsetzen eines Diskurses des Herrn und der Idee eines Guten, dass für alle gültig wäre und dessen Garant und dessen Träger der Arzt oder die WHO wäre.

Und weiter sagt er: es kann keine annehmbare Unterdrückung der neurotischen Symptome ohne den Umweg über die Anerkennung des verdrängten Begehrens geben, von dem die Symptome gleichzeitig die Abkömmlinge, die Boten und in einem gewissen Maße die Befriedigungen sind. Wenn eine Seite der Neurose darin besteht, in seinem Begehren nachzugeben, nachzulassen, um das Begehren des Anderen und des anderen zu befriedigen, dann kann der Gebrauch des Herrendiskurs in der Kur diese Neurose nur verstärken. Das ist es, was Lacan als das Schlimmste bezeichnete, zu dem die Psychotherapie führt, wenn sie die Heilung durch Suggestion und die Aufnahme der sozialen Normen eines Ideals von Gesundheit oder auch durch die Identifizierung mit dem starken Ich des Psychotherapeuten herbeiführt.

Lacan bezieht sich in der Proposition auf das primum non nocere, diesen Grundsatz medizinischer Ethik (das erste ist, nicht zu schaden) und stellt fest, „dass das primum zu Beginn nicht bestimmt werden kann: anhand wovon wäre darüber zu befinden, nicht zu schaden! … Man kann die längst vergangene (révolu) Zeit finden, wo dasjenige, dem es galt, nicht zu schaden, das Krankheitsbild war.” Mit der Bemerkung, dass „es zu einfach ist, auf die Habenseite einer jeglichen Kur die Tatsache zu setzen, einer Sache nicht geschadet zu haben” (10) und der Hervorhebung der Bedeutung des Anfangs und des Endes für die Psychoanalyse, an deren Anfang, dank des Psychoanalysanten, die Übertragung steht, schließt diese Passage.

Dieses primum non nocere als Grundsatz der medizinischen Ethik ärztlichen Handelns ist zunächst einmal dem „gesunden Menschenverstand” recht einleuchtend, und wird in dem Witz: „Operation gelungen, Patient gestorben” persifliert. Anderseits kann man feststellen, dass es in der alltäglichen medizinischen Praxis eine Unzahl von Maßnahmen gibt, die, in dem Bemühen ein Symptom zum Verschwinden zu bringen zu schlimmeren Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen führen. Ein oft abstruses Sicherheitsdenken und -streben führt häufig zu unnötigen Untersuchungen und Behandlungen, um auch noch die geringste Möglichkeit eines Verdachts auszuschließen. Wird auf diese Weise der Narzissmus und die Angst vor dem Tod kapitalisiert, so droht unser Gesundheitssystem unter den dadurch verursachten Kosten zusammenzubrechen. So wird, indem zunehmend jedes einzelne Symptom von einem anderen, dafür zuständig erklärten Spezialisten behandelt wird, aus vermeintlichen Effektivitätsgründen das Subjekt mit einer enormen Zerstückelung der Behandlungen immer mehr ausquartiert. Dieses Denken und diese Praxis haben einen erheblichen Einfluss auf den psychotherapeutischen Bereich und finden sich auch in den entsprechenden Vorschriften und Gesetzen wieder. Ferner hält die Angst vor juristischen Konsequenzen diesen Kreislauf aufrecht. Man spürt förmlich, wie ein kontrolierender „Dritter” in der Behandlung anwesend ist und diese entsprechend der als „recht” erachteten Maßstäbe überwacht.

Dieser Einfluss ist für die Psychoanalyse unmöglich, die, wie Freud festgestellt hat keinen „Dritten” dieser Art verträgt. Der Psychoanalytiker kann sich in seinem Hören, seinem Deuten, in seinem Akt nur dem Unbewussten überlassen und sich deshalb nicht nach solchen Forderungen richten. Allerdings wird er darauf achten, dass das Sprechen – und das heißt nichts anderes als Leben und Begehren – weitergehen kann. Wäre das seine Weise, des primum non nocere?

Anmerkungen:

(1) Jaques Lacan, Psychoanalyse und Medizin, Lettres de L’Ecole Freudienne de Paris, Nr.1 1967, auf deutsch in der Zeitschrift „WO ES WAR” Ljubljana, 1/1986, S 6 ff.

(2) Siehe hierzu SPIEGEL ONLINE vom 26. 02 08 „Antidepressiva, Forscher bezweifeln die Wirkung von Prozac“ und DIE ZEIT, Nr. 10, vom 28. 02. 08, „Ein Placebo namens Prozac” (3) Jacques Lacan, Television, 1988, Quadriga, Weinheim, Berlin, S. 64

(4) ebenda

(5) siehe Jaques Lacan, Psychoanalyse und Medizin, aaO. S 7 f

(6) Patrick De Neuter, La cure psychanalytique: pour guérir de quoi?, Le Bulletin Freudien nº 20, Bruxelles, April 1993, S. 1 ff.

(7) Jaques Lacan, „Vorschlag vom 9. Oktober 1967 über den Psychoanalytiker der École“ Orig. Autres Écris, Paris: Seuil 2001, S. 246, Übers. von Oudée Dinkelsbühler, S. 4.

(8) ebenda

(9) aaO.

Einen Kommentar können Sie an Baer@BaerEckhard.de senden.