Eckhard Bär

Von Lohengrins unmöglicher Liebe – zu einer Ethik des Begehrens

Vortrag, gehalten auf der Jahresversammlung des Richard-Wagner-Verband International, in der Evangelischen Akademie Hofgeismar (bei Kassel), 2005.

Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass sie mich eingeladen haben und mir so die Möglichkeit geben, über die reichhaltigen Themen, die Lohengrin dem Psychoanalytiker bietet, zu sprechen.

Was ist ein Name, was seine Bedeutung und seine Funktion? – Wenn wir uns in diese Oper Wagners versetzen, so wird klar, dass niemand außer ihm selbst den Namen des Ritters kennt. Versuchen auch Sie, sich vorzustellen, Sie wüssten ihn nicht. – Und ich möchte Sie einladen zu versuchen, sich (ein) Etwas vorzustellen, für das sie keinen Begriff, keinen Namen haben. Vielleicht erscheint etwas Wunderbares – aber es hat einen Zug von Unheimlichkeit, wenn wir von etwas, das uns betrifft, nicht sagen können, worum es sich dabei handelt. Schon in der gegenständlichen Welt machen wir uns kaum klar, wie sehr die Worte die Dinge bestimmen. Und nun stellen Sie sich vor, sie wüssten weder den Namen noch die Herkunft oder auch nur irgendetwas von der Geschichte Ihres Geliebten oder Ihrer Geliebten. – Da sind allen Fantasien, aber auch allen Phantasmen Tür und Tor geöffnet.

Hören wir, wie Elsa ihren Ritter begrüßt, sehen wir die Geschichte zunächst aus ihrer Sicht. Rätselhaft, „einst in trüben Tagen”, ist der Ritter ihr im Traum als Vision erschienen. Des Brudermordes angeklagt, ruft sie, statt eine Verteidigung vorzubringen, um den Preis, für verrückt gehalten zu werden, nun diese Vision an. Und tatsächlich erscheint der namenlose Ritter in seiner glänzenden Rüstung, „begleitet von jenem Vogel mit dem graziösen Hals, der vor Reinheit und Schönheit glänzende phallische Vogel, der seit Platon das Streben der Seele, den Himmel zu erreichen, symbolisiert.” – Schwanengesang. – Elsa spricht ihn mit den Worten an: „Mein Held, mein Retter! Nimm mich hin; dir geb‘ ich alles, was ich bin!”. Und kurz darauf heißt es: „Mein Schirm, mein Engel, mein Erlöser, der fest an meine Unschuld glaubt! Wie gäb’ es Zweifels Schuld, die größer, als die an dich, den Glauben raubt? (11)” – Zwischen dem Ritter und Elsa wird ein Pakt geschlossen, der in dem Satz „Wie du mich schirmst in meiner Not, so halt‘ in Treu ich dein Gebot!” besiegelt wird. Daraufhin bekundet der Ritter Elsa unmittelbar seine Liebe.

Elsa ist aus einer Not befreit worden, aber liebt sie deshalb auch ihn, den Ritter? Nun, sie spricht hier zunächst nicht von Liebe, sondern von Schuld. Er ist wie ein Gott für sie, ein Gott, dessen Namen man nicht aussprechen kann und darf, wie wir es z. B. in der hebräischen Tradition kennen. Er ist für sie eher ein Traum, ein Traummann, ein Bild, eine Vision, ein Liebeswahn. – Auf jeden Fall ist zwischen Lohengrin und Elsa ein Ungleichgewicht entstanden, welches für Elsa schwer erträglich ist und das sie in ihrem Sein selbst mit einem Verschwinden bedroht. S 14 Elsa: „(O fänd’ ich Jubelweisen, deinem Ruhme gleich, dich würdig zu preisen, an höchstem Lobe reich! In dir muss ich vergehen, vor dir schwinde ich dahin, soll ich mich selig sehen, nimm alles, was ich bin!”) Es ist ein Ungleichgewicht, eine Schuld für sie entstanden, die die gesamten weiteren Handlungen bestimmen wird und die durch nichts wieder zu tilgen ist, auch nicht dadurch, dass sie alles gibt, was sie ist. Ist sie doch nicht so rein und unschuldig, so rein, wie der Ritter glaubt? Ist sie doch nicht ohne Begehren? Und liegt hierin vielleicht ein Grund dafür, dass sie dann – ich mache einen Sprung – glaubt, sie wäre Ortrud eine Wiedergutmachung schuldig? (22) Elsa: „wie schlecht ich deine Güte priese, Allmächtiger, der mich so beglückt, wenn ich das Unglück von mir stieße, das sich im Staube vor mir bückt! O nimmer! – Ortrud! Harre mein! Ich selber lass dich zu mir ein!”, ruft sie liebesschwärmerisch. Elsa erträgt Ortruds erniedrigte Haltung nicht: „Hilf Gott! So muss ich dich erblicken, die ich in Stolz und Pracht nur sah! Es will das Herze mir ersticken, seh’ ich so niedrig dich mir nah!” Kann es sein, dass Elsa sich selbst in Ortrud wie in einem Spiegel sieht? Halten wir an dieser Stelle fest, dass Elsa viel mehr daran gelegen zu sein scheint, andere in Stolz und Pracht zu erblicken, als dass diese zu ihr aufblicken.

In dem nun folgenden Dialog zwischen Elsa und Ortrud wird in gesteigerter Form das Ungleichgewicht und das Problem von Elsas Schuldgefühl dargestellt, das einen erheblichen Anteil an dem Konflikt zwischen Elsa und dem Ritter hat. Ortrud antwortet ihr: „Du fesselst mich in Dankes Banden! …wie kann ich solche Huld dir lohnen, da machtlos ich und elend bin? Soll ich in Gnaden bei dir wohnen, stets bleibe ich die Bettlerin!”. Dies liegt nahe bei Elsas: „vor dir schwinde ich dahin”, das sie ihrem Ritter entgegnet. Ein Thema, das sich im dritten Akt weiter ausarbeiten wird. Es geht um ein Ungleichgewicht, dass das Gefühl hinterlässt: nie kann ich dich erreichen, nie deiner Liebe wert mich fühlen, deiner Treue sicher sein – … ich komme darauf zurück.

Ortrud konterkariert das Ganze nun, indem sie die Positionen wieder verkehrt und Elsa mit einem – sagen wir – stiefmütterlichen Diskurs begegnet: (28) „Den Vortritt sollst du überall mir schulden, vor mir dich beugen sollst du demutsvoll!…weil eine Stund‘ Ich meines Werts vergessen, glaubst du, ich müsste dir nur kriechend nah’n?” Sie reduziert Elsa auf eine Position der Wertlosigkeit, mit der diese ohnehin schon kämpft. Und dann setzt Ortrud den Stachel an, der sein tödlich Gift nicht verfehlen wird, indem sie Elsas hehres Ideal angreift und fragt: „…wer sollte hier deinen Ritter schon kennen, vermagst du selbst den Namen nicht zu nennen.” Sie trifft Elsa damit, weil das, was in diesem Dialog zwischen beiden ausgesprochen wird, auch die Darstellung des inneren, unbewussten Konflikts Elsas ist, von dem diese zunächst nichts wissen darf und will. – Elsas langsam keimender Zweifel ist in der Oper gleichzeitig auch die Darstellung eines Prozesses des Bewusstwerdens.

(29) „… Die Konstellation zwischen Elsa und Ortrud, zwei Frauen in scheinbarer Harmonie und in Konkurrenz, hat mehrere Aspekte. Interessant erscheint mir, Ortrud und Elsa als eine „Mischperson”, als einander ergänzende Gegenbilder aufzufassen, in denen die beiden Pole „gut” und „böse” personifiziert werden. In der Literatur haben sie berühmte Schwestern als Vorläufer, angefangen von der Goldmarie und Pechmarie im Märchen bis hin zu Justine und Juliette – Justine die tugendhafte und Juliette die lasterhafte – diese beiden literarischen Geschöpfe des Marquis de Sade. Ähnlich wie der reinen Elsa in der Oper, ergeht es der tugendhaften, ja der Tugend verschriebenen Justine, die dadurch dauernd schwerste Missgeschicke erleidet, während ihre lasterhafte Schwester, indem sie das Böse bejaht, erfolgreich ist. Ähnlich dieser letzten erweist sich auch Ortrud als die Mächtige, sie ist erfolgreich, weil sie ihr durchaus boshaftes Begehren bejahen kann, während Elsa zunächst das Begehren verneint, verneinen muss, wenn sie des Begehrens zu wissen und zu erkennen nicht schuldig werden will. Da steht Lohengrin mit seinem Verbot überichhaft entgegen, dessen Liebesanspruch fordert, dass sie für sein geliebt werden wollen auf ihr Begehren verzichtet. Es ist die andere Frau, die es schafft, Elsas Begehren wieder anzustacheln. – Wenn wir mit der Psychoanalyse sagen müssen, das Begehren des Menschen ist das Begehren des Anderen, so bedeutet dies in dieser Perspektive, Ortrud ist diejenige, die für Elsa das Begehren des Anderen repräsentiert, und es wird verständlich, dass Elsa auf dem Weg ihrer Entwicklung Ortrud und damit einer Seite in sich selbst antwortet, ihr den Namen bringt.

Ich stütze mich hier auf den Verlauf der Dialoge im 2. Akt 33 „…in wildem Brüten darf ich Sie gewahren, der Zweifel keimt in ihres Herzens Grund!”, in denen sich bezüglich des Zweifels die Formulierungen Elsas und ihres Ritters bis zur Deckung denen von Ortrud und als ihrer Verlängerung von Friedrich annähern, ebenso wie in Elsas Ausbruch im dritten Akt.

Ortrud ist in dieser Oper die Begehrende und genau deshalb bleibt Friedrich an sie gebunden, „fürchterliches Weib, was bannt mich noch in deine Nähe?” Ortrud ist die Kastrierende, sie nimmt und gibt. Sie ist es, die Friedrich als ihre Verlängerung wieder aufrichtet, um mit ihm zusammen den Ritter, ihren großen Gegenspieler, an seiner schwächsten Stelle (durch) seine(r) Frau zu treffen. 19) „…niemand hier hat Gewalt, ihm das Geheimnis zu entreißen, als die, der er so streng verbot, die Frage je an ihn zu tun.” Das Thema der schwachen Stelle, der Verletzbarkeit taucht auch bei zwei anderen berühmten Helden, bei Achilles und Siegfried auf, die bis auf eine Stelle körperlich unverletzlich sind. Das besondere der Oper Lohengrin ist, dass es sich hier nicht um eine körperliche, reale, sondern um eine symbolische Verletzbarkeit, gar um das Geheimnis seines Namens und seiner Herkunft handelt. Allerdings wird in diesem Zusammenhang gleichzeitig wie ein Zitat, die körperliche Verletzlichkeit ebenfalls von Ortrud aufgerufen: (20) „…Jed’ Wesen, das durch Zauber stark, wird ihm des Leibes kleinstes Glied entrissen nur, muss sich alsbald ohnmächtig zeigen, wie es ist.” Ortrud weiß, dass der Namenlose, sofern er Mensch und nicht ein idealisiertes, göttliches Wesen ist, einen Mangel, eine narzisstische Verletzbarkeit hat.

Doch ehe ich in dieser Frage weiter vordringe, möchte ich nun genauer auf das Verhältnis zwischen Elsa und ihrem unbekannten Ritter eingehen. Hatte Elsa dem ersten Angriff Ortruds im 2. Akt noch mit dem Fluch, der sie schließlich selbst treffen sollte „… dass nie des Unheils soll genesen, wer seiner (des Ritters) Sendung zweifeln kann!” getrotzt, so erbebt „In Zweifel doch … des Herzens Grund!” Von ihrem Ritter vor die Wahl gestellt: „willst du die Frage an mich tun?”, antwortet sie: „hoch über alles Zweifels Macht soll meine Liebe stehen.” Es ist dieses soll, dass ihre Spaltung zwischen Anspruch und Sein verrät. Ihre Liebe steht nicht hoch über allen Zweifeln, sie wünscht, dass es so wäre. Um diesem Konflikt, diesem Ungleichgewicht in sich und zwischen sich und ihrem Ritter, „in dem ich muss vergehen!” zu entkommen, singt sie: „…wüßt’ ich sein Los, ich wollt es treu bewahren!”, so will sie die Macht eines Pfandes, das ein Gleichgewicht zu ihrem Ritter herstellen würde. – Nun, die Tragik des Stückes liegt darin, dass ihr dieses Pfand, das sie zu ihrem Wert und ihrer Macht begehrt, von ihrem Ritter ohnehin zugesprochen wird: „…in deiner Hand, in deiner Treue liegt alles Glückes Pfand!”

Es geht um diese gegenseitige Einsetzung in eine bestimmte ideale Position, vor allem von Elsa durch ihren namenlosen Ritter, der seine Seligkeit davon abhängig macht, dass seine Frau diese ihr von ihm zugewiesene Position einnimmt. So heißt es, als beide endlich nach dem Hochzeitsfest allein sind: (38) „… ob glücklich du, dass sei mir jetzt vertraut!… vermagst du, Holde, glücklich dich zu nennen, gibst du auch mir des Himmels Seligkeit!” Worauf in einer Spiegelbildseligkeit der Ritter Elsas Sätze als Liebesduett „… fühl‘ ich zu dir so süß mein Herz entbrennen, atme ich Wonne, die nur Gott verleiht … ” aufnimmt, in das diese wiederum einstimmt. Selig vereint singen beide aneinander vorbei. –

Nun, „…in aller Himmel Seligkeit, atme Wonnen, die nur Gott verleiht”. Heißt das nicht, dass sich beide eher einem göttlichen Ideal, als einem Mann bzw. einer Frau, gegenüber befinden, als die sie sich in dieser Liebe Seligkeit verkennen. Bei dem, was ich hier die gegenseitige Einsetzung in eine bestimmte Position nenne, handelt es sich um eine extreme Idealisierung, um eine Überhöhung und Überschätzung des Liebesobjekts: Der Ritter unterstreicht dies sofort: „wie hehr erkenn’ ich unsrer Liebe Wesen!” – Sie setzen sich gegenseitig ein als Madonna und als Heiliger.

Aber Elsa, die ihre Ergriffenheit in wunderbaren Versen kundtut, fragt: „…ist dies nur Liebe? – oder noch etwas anderes?: …da wollte ich vor deinem Blick zerfließen, gleich einem Bach umwinden deinen Schritt, als eine Blume, duftend auf der Wiesen, wollt‘ ich entzückt mich beugen deinem Tritt. Ist dies nur Liebe? Wie soll ich es nennen, dies Wort, so unaussprechlich wonnevoll, wie ach! dein Name – den ich nie darf kennen, bei dem ich nie mein Höchstes nennen soll!” Nun ich denke, Sie haben gehört, wie in diesen wunderbaren Zeilen ein Begehren, auch ein sexuelles, mitklingt. Und genau das ist es, was Elsa neben der narzisstischen Minderwertigkeit wieder auf die Frage des Namens zurückkommen lässt, zurückkommen lassen muss, wenn sie die Passage von einer idealisierenden Liebe zur begehrenden Frau vollziehen will. Sie muss ihr Objekt, das direkt nicht zu erreichen ist, wenigstens nennen können, damit es für sie existent wird. Es ist insbesondere der Eigenname, der das Band zwischen dem Besonderen des Objekts des Begehrens und dem Subjekt ermöglicht. Es braucht den Namen des Subjekts und des Anderen, damit sie in ihrer Differenz fruchtbar werden können. Kann der Ritter sie als „ Elsa, mein Weib!”, anrufen, so kann sie ihren Mann nicht mit Namen als Einzigartigen anrufen. Insofern ist Elsas Frage nach dem Namen ihres Ritters nicht so sehr die moralische Verletzung eines Verbots, sondern sie muss sie stellen, damit sie den Gesetzen des Begehrens folgen kann.

Lassen Sie mich, um dem Paradox der Liebe und dem von Liebe und Begehren, auf das wir hier stoßen, näher zu kommen, einen Exkurs zu einem Thema machen, das aufs innigste damit zusammenhängt: Die Minne, die höfische Liebe. Ich werde mich dabei auf eine Arbeit von Johanna Vennemann mit dem Titel „Psychoanalyse und Minne…” stützen, die ich in einigen Teilen zusammengefasst wiedergebe. Es handelt sich bei der Minne um ein Phänomen, das sich in sehr kurzer Zeit vom Anfang des 11. bis 13. Jahrhunderts verbreitet hat, also nahe der Zeit, in der unser Stück spielt. Die Minne ist im Wesentlichen ein poetisches Ereignis, in dem die Liebe in extrem idealisierter Form dargestellt wird. Sie hat den Stil der Liebe und des Liebens einer ganzen Epoche verändert und umgewandelt, indem sie aus dem Weiblichen das Objekt eines MIDOM gemacht hat. MIDOM enthält DONNA, steht aber in der männlichen Form und bezeichnet einen absoluten „Herrn“. Und sie hat nicht nur die zuvor genannten Jahrhunderte bestimmt, sondern man findet ihre Ideale, an erster Stelle das Ideal der Frau, in späteren Epochen und zwar bis in die unsere. „… ihre Wirkungen sind völlig konkret in der Gefühlsorganisation des zeitgenössischen Menschen eingegangen und setzen in dieser ihren Gang fort” schreibt der Psychoanalytiker Jacques Lacan.

Das Verblüffende der höfischen Liebe ist die Tatsache, dass die Frau im Mittelalter einerseits ein vollkommen zur Sache degradiertes weibliches Objekt ist, andererseits aber in die „Würde des erhabensten aller Objekte“ emporgehoben wird. (AS 2) Es ist eine „sublime”, erhabene, extrem idealisierte Liebe, mit der eine leuchtende, strahlende Vereinigung ans Licht kommen lässt. – René Nelli spricht davon, dass es sich dabei um ein „System handelt, den Sexualtrieb dadurch zu reduzieren, dass er vollkommen verherrlicht wird, um somit der Liebe zu erlauben, nach ihren eigenen Gesetzen über sich selbst hinauszuragen, sich selbst zu übertreffen und zu läutern”. Das Begehren einer Frau wird zum Genießen an sich erhoben, die Lust aus dem Begehren selbst gezogen. Das Unbefriedigtsein erlaubt es, das Sehnen nach dem Anderen auf die höchste Stufe zu bringen. Die reine Freude am Begehren, JOI genannt, gehört der Dame genauso an wie ihre Schönheit oder ihr Lächeln. Der Verliebte profitiert davon nur durch ihre Ausstrahlung, er nimmt daran teil, indem er ihr JOI als eine „Gnade” empfängt.

„Vor allem aber sollte die hohe Minne ihn den Mann mutiger und tapferer machen… Die Liebe inspirierte ihn zu Heldentaten. Er wurde, wie Barbara Tuchmann schreibt: … zwei Männer wert. – Diese Auffassung erhöhte das Ansehen der Frauen, weniger um ihrer selbst willen als durch ihre Rolle als Inspiration männlicher Größe.”

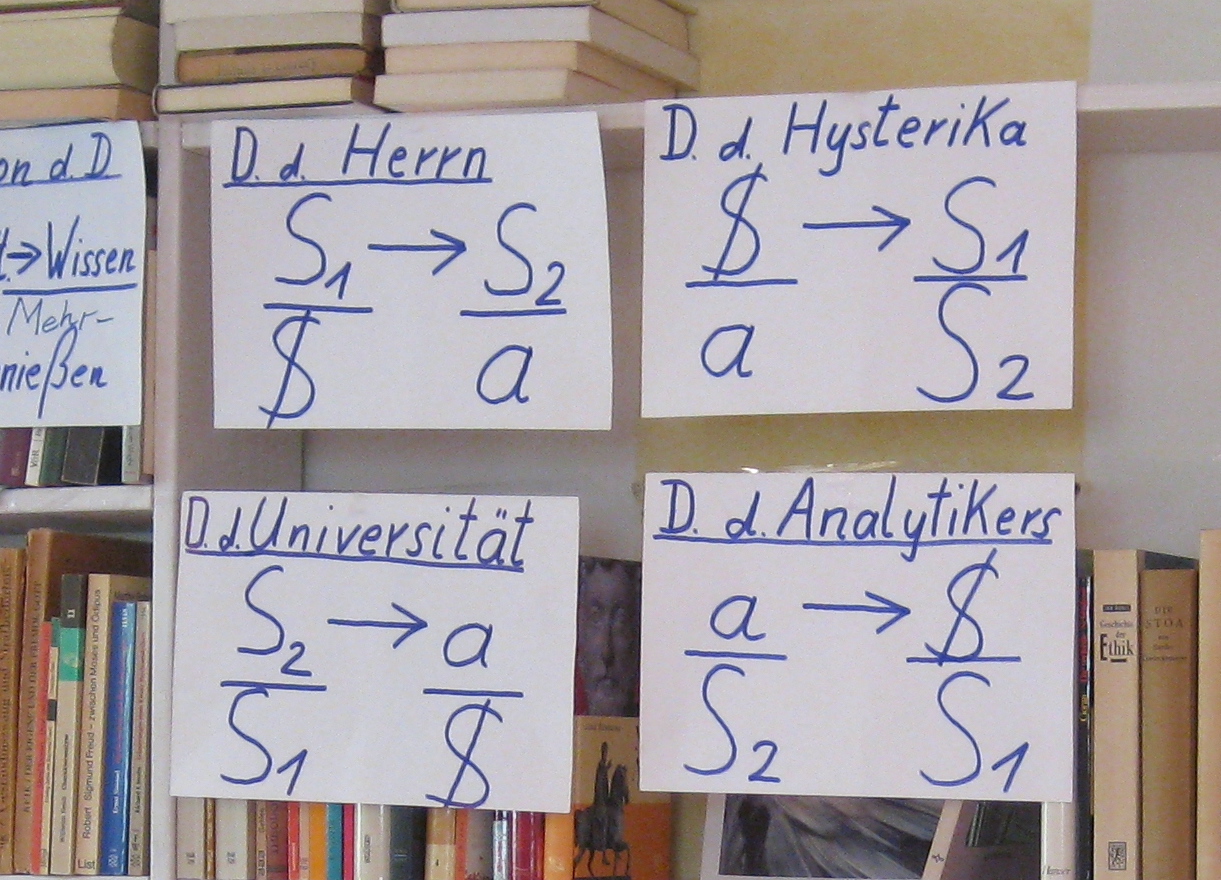

Hier werden zwei Seiten der Frau beschrieben: Ist sie einerseits das abgewertete Objekt, kommt ihr andererseits eine symbolische Funktion zu, durch die sie erhöht, als Signifikant dessen wirksam wird, was als der „ideale Mann” erscheint. (!Signifikant, RSI!) So hat sie die rein symbolische Funktion eines Signifikanten. Das Verblüffende ist aber auch, dass der Mann in diesem Verhältnis an sich ebenfalls wertlos ist und erst durch die Unterwerfung unter ein besonderes Procedere, entweder des Ritterlichen oder des Liebesdienstes, seine männliche Größe erlangt, zu der er durch „Die Frau” – seine Dame inspiriert wird. Um es drastisch zu sagen, zwei, die jeweils für sich „Nichts” sind, werden einem Procedere, das als gegenseitige symbolische Spiegelung wirkt, unterworfen und so jeweils zu einer absolut erscheinenden Größe erhöht. Denn die soziale Macht des Herrn allein genügt nicht, um ihn als Mann in seiner Männlichkeit hinreichend symbolisch zu stützen.

Hinsichtlich dieser gegenseitigen Erhöhung – wie zuvor für Elsa und Lohengin beschrieben – befinden wir uns vor etwas, das man in allen narzisstischen Spiegelungen beobachten kann, in denen der jeweilige Wert der einen Seite von dem Wert der der anderen Seite beigelegt wird, bedingt ist. – Lohengrin der Held, der Retter und Elsa die Reine, Unschuldige. – Diese gegenseitige Erhöhung dieses, durch die Beilegung eines Wertes zur Potenz erheben, ist eine zentral symbolische Funktion, in der der eine für den anderen jeweils als ein Signifikant wirkt, der den eigenen Wert garantiert. – Und diesen Signifikanten bleibt Lohengrin in Form seines Namens Elsa schuldig. – Halten wir zunächst den zutiefst narzisstischen Charakters der höfischen Liebe fest, den jede, jede Liebe in sich trägt. Narzisstisch bedeutet, dass das Subjekt sich vor einem Spiegel in einem Spiegelverhältnis befindet, wie bereits der Mythos von Narziss zeigt. Hier geht es um einen Spiegel, jenseits dessen sich das Ideal des Subjekts sowohl als Frau wie auch als Mann projiziert. Das bedeutet auch, dass der Spiegel zugleich als eine Grenze und Begrenzung funktioniert, die man nicht überschreiten kann, weil man dann in ein Loch, in ein Nichts fällt. Dies ist der Grund dafür, dass das Objekt, das vom Subjekt als ein Ideal jenseits des Spiegels projiziert wird, unerreichbar ist. Die prinzipielle Unerreichbarkeit des Objekts wird uns in der Folge weiter beschäftigen. Das Objekt kann seine Funktion nur behalten, wenn bestimmte Liebesregeln einer Erotik als Grenze und Begrenzung in diesem Spiegel der Liebe wirken.

Die Beschaffenheit des Objekts, der Dame, die sich als Ideal bildet, wird dadurch deutlich, dass man bemerken kann, dass es sich in allen Minneliedern um ein und dieselbe Frau zu handeln scheint, die besungen wird. Die Donna, die Dame, in unserem Fall die Reine, hat in der Poesie immer eine allegorische, unkörperliche, durchgeistigte, ja „entpersönlichte” Eigenschaft. Das weibliche Objekt ist, wie Lacan es ausdrückt, „von jeder realen Substanz entleert”. Es hat eine rein symbolische Funktion, es ist ein Signifikant, was bedeutet, dass die Dame eine Repräsentanz ist. Sie ist Repräsentant einer Vorstellung und damit vor allem eine unbewusste Vorstellungsrepräsentanz dieses hinter einer Grenze unerreichbaren Objekts.

Es handelt sich um einen Dualismus der Frau, des Weibes, der weiblichen Figur, von dem, wie bereits angedeutet, auch der Mann betroffen ist. Jene Frau ist einerseits Symbol der Rettung und des Seelenheils, darin kommt sie einer Ma-Donna gleich, einer heiligen Mutter, ausgehend von der Mutter als einer Heiligen. Andererseits ist sie das Weib, jener andere Mittelpunkt, der Stützpunkt, ja Motor der Sünde, der „sündigen” Sexualität oder der SCHULD. Das bedeutet, dass in der Frau etwas gesehen wird, das einerseits die Seelen in einem Bild von Harmonie und Perfektion besänftigt, andererseits aber wird sie hinter einem Schleier, einer Grenze als eine Quelle absoluter Zerstörung gefürchtet. Sie, die Frau, die hohe Frau, la Donna ist also auch eine Gefahr. Lacan verweist auf eine sprachliche Verwandtschaft von Dame, Verdammnis und Gefahr im französischen ist DANGER (GEFAHR) am Ursprung von DOMNIARIUM, DOMINIERUNG. Und in der Tat, wenn wir uns in der Gewalt eines anderen befinden, sind wir in großer Gefahr.” Hier wird etwas angesprochen, was eine alltägliche Erfahrung ist, dass viele Menschen Angst vor der Liebe haben. Es geht um die Angst vor der Gewalt, die eine tiefgreifende Liebe über jeden bekommen kann. Die Dame kann schrecklich und unmenschlich wie ein Engel sein, ohne Körper und Geschlecht ist sie grausam, vor allem aber ist sie unerreichbar.

Wir finden diesen Dualismus auch bei Freud in seiner Abhandlung von 1912 „Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens“ beschrieben: Freud berichtet in dieser Schrift von Männern, die unfähig sind, der Frau, die sie lieben, auch sexuell zu begegnen und umgekehrt die Frau, mit der sie ein sexuelles Verhältnis haben, auch liebevoll zu ehren. (AS 3) Es geht dabei um eine Ambivalenz, die auch in der Kunst z. B. in der Unterscheidung der „heiligen und der profanen Liebe” wiederzufinden ist. Freud unterstreicht in seinem Text, in dem er von der Überschätzung des Liebesobjekts spricht, die Schwierigkeit für das Liebesleben in Epochen der Freizügigkeit und der Dekadenz, die mit einem Fehlen entsprechender HINDERNISSE in der Begegnung der Liebesobjekte verbunden ist. Dem Hindernis kommt die Funktion zu, das Objekt zu „erhöhen”. Freud führt die Notwendigkeit, das Objekt zu erhöhen, darauf zurück, dass diese Objekte Stellvertreter, Surrogate des mütterlichen Objekts sind. (AS 4)

Die Psychoanalyse hat gezeigt, dass das „Grundbegehren” des Menschen das Begehren für die Mutter, also das inzestuöse Begehren ist. Und alle Kultur ist um die Errichtung einer Grenze gegenüber diesem Begehren zentriert und dreht sich gleichzeitig um diese Grenze gegen das inzestuöse Begehren. (AS 5) Es geht um eine Kreation von Hindernissen, um die Inkraftsetzung von Liebesbedingungen zur Errichtung einer Grenze. Es handelt sich sowohl um die Diskrepanz zwischen Liebe und Begehren, wie auch darum, die Spannungen zwischen Liebe und Begehren aufrechtzuerhalten, um die Unmöglichkeit eines symmetrischen, harmonischen Verhältnisses zwischen Mann und Frau. Wenn die Dame, la Donna, die hohe Frau das weibliche besungene Objekt der Minne ist, so ist sie es in einer ihr ganz besonderen Eigenschaft, die mit diesem Hindernis und dieser Unmöglichkeit des Verhältnisses von Mann und Frau zu tun hat. So singen die Troubadoure in einer Art von Trauer von einer unglücklichen Liebe, von jener Trauer, die wir angesichts eines verlorenen Objekts kennen. (AS 6)

(AS 7) Das Begehren des Menschen – und das ist ein Kernpunkt der Psychoanalyse – das unbewusste Begehren, ist die Suche nach etwas, das nicht mehr da ist, das nicht sichtbar und nicht nennbar ist. Hinter dem Objekt des Begehrens liegt etwas verdeckt, das für die Eigenart dieses Begehrens von ganz besonderer Bedeutung ist. Dieses von Freud am Anfang der Psychoanalyse entdeckte ganz Besondere wird DAS DING genannt.

Das Ding ist die Mutter, insofern sie der erste reale Andere und später symbolische Andere des Kindes ist, das erste befriedigende Objekt, das zum feindlichen wird, wenn es die Befriedigung versagt. Das Ding ist am Ursprung all unseres Begehrens, es wird den Weg der Suche nach einem Etwas dieser Befriedigung, das nicht wiedergefunden werden kann, weil es für immer verloren ist, dirigieren. In der Erfahrung, die der kleine Mensch macht, ist das Ding als das isoliert, was fremd und unassimilierbar bleibt. Es ist das erste Außen. Und trotzdem empfindet er diesen „Nachbarn”, diesen Nebenmenschen, als identisch mit sich selbst, als etwas, das ihm selbst inne ist: „dieses Innere, von dem ich nicht mehr weiß, ob es meines oder niemanden ist”.

Wenn das Subjekt dem Ding zu nahe kommt, riskiert es die eigene Zerstörung, zu weit davon entfernt riskiert es, dass das Ding verschwindet und damit auch das Subjekt sich selbst verliert.

Könnten wir sagen, dass Lohengrin es in Form des Grals gefunden hat und dass er deshalb kein wirklich begehrendes Subjekt sein kann? Und ein Treffen mit Elsa unmöglich wird.

Das Begehren treibt dazu, Umwege und Hindernisse herzustellen, damit der Bereich dieses Inneren, dieser Leere, dieses Vakuums als solches erscheinen kann. Es geht dabei um jene Leere eines absolut verlorenen Objekts, das DING genannt, um die sich Mann und Frau treffen, sich gegenseitig erhöhen, und die einer Grenze in Form von Hindernis bedarf, damit beide nicht hineinfallen. Hier stoßen wir nicht nur auf die Diskrepanz zwischen Mann und Frau, sondern auch auf die zwischen Liebe und Begehren. Das absolut verlorene Objekt ist (am) Ursprung unserer ewigen Suche, ist Objekt der Ursache unseres Begehrens und kann von diesem nur umkreist werden.

Das, was das Subjekt vielmehr wiederzufinden sucht, sind die Spuren der Erinnerung, der Befriedigung dieses verlorenen Objekts – ERINNERUNGSSPUREN also. Erinnerungsspuren (oder Vorstellungsrepräsentanzen) sind aber nichts anderes als Signifikanten und wir könnten mit Lacan sagen: …das, was gefunden wird, wird auf den Wegen des Signifikanten gesucht. Dadurch, dass das Ding verschwindet, erscheinen mit einer bleibenden Kluft Objekte als Ersatz. Die Gesänge von der Liebe sind eine poetische Funktion der Sublimierung, die die Vorherrschaft der Sprache unterstreicht. Sie ist vor allem ein Genießen im Gedanken und des Gedenkens und damit ein Genießen der Lust am Begehren, der Lust des Verlangens selbst. Freud sagt: Das Symbol (hat) sich dem Ding vollkommen substituiert“(350)

Diese etwas kompliziert erscheinende Theoretisierung des Verhältnisses von „das Ding” und den Objekten zeigt Ihnen, dass wir zu den Objekten, die unser Leben bestimmen, nur über Vorstellungsrepräsentanzen einen Zugang haben, soweit sie als Signifikanten in der Sprache und im Gesprochenen bewusst und dadurch verfügbar werden. So kann in dem Sprechen der Praxis der Psychoanalyse die grundlegende Struktur deutlich werden, um die all unser menschliches Handeln kreist. Es ist dieselbe Struktur, die sowohl unser frühes psychisches Leben als auch all unser späteres Suchen, Sehnen und Lieben bestimmt, alle unsere Symptome regiert, ob sie nun in neurotischer Gestalt erscheinen, in den Formen der Sucht, der Trauer oder der Depression. Aber vielmehr noch wird unser soziales Leben, die kulturellen und politischen Formen, in denen es erscheint, davon bestimmt. Es geht um eine Struktur, die sowohl den kriegerischen Auseinandersetzungen zu Grunde liegt als auch den größten künstlerischen Schöpfungen, seien sie nun poetischer oder musikalischer Natur.

Wenn man annimmt, dass die Musik ein System von Zeichen und nicht von Signifikanten ist, das das Spiel der Sprache mimt, so kann die Musik dadurch eine Wirkung von Sinn hervorrufen. Das, was man die Ausdrucksmacht der Musik nennt, ist mit der Tatsache verbunden, dass wir eine musikalische Kette „Wie” von einem Subjekt, wie z. B. einem stummen Vater, belebt hören, der versucht, zu sprechen und sich verständlich zu machen, ohne es zu schaffen, da er es nur mit Zeichen zu tun hat – und nicht mit Signifikanten oder sagen wir Buchstaben. Das Unbewusste ist nämlich eine buchstäbliche Kette, die unmöglich direkt sonorisiert werden kann, und somit ist das Mimen der musikalischen Kette zwischen Stummheit und Sprechen eine gute Art, diese unbewusste Kette darzustellen…

Was mich dabei interessiert, ist das enge Band zwischen Stimme, Sprache und Text. Welche Funktion hat die Musik für eine derartige Einschreibung? Wagner fasst die Musik als zum Text consubstanziell auf. Er schreibt als Musiker und komponiert als Poet. Die Arbeiten Wagners evozieren auf ganz besondere Art die Idee einer Verflechtung; denn die sequenziellen Grundeinheiten, die fast immer mit Signifikanten wie Begehren, Tod, Schwert, Feuer… assoziiert sind, sind der Stoff selbst der ununterbrochenen Entwicklung der Musik. Die Verschachtelung dieser Sequenzen ist so subtil und weich, dass Wagner es durch nichts anderes als die Metapher der „Muttersprache” hervorheben konnte. … Die Stimme stützt sich keinesfalls auf das Tragende der Melodie, sie situiert sich weniger im Register des Sublimen, als dass sie gleichmäßig (S 72) ein Reales der Stimme und Sprache darstellt. Hat nicht Wagner den von Schönberg genutzten Weg des Sprechgesangs geöffnet?

AS 8 Auch wenn Wagner einen strukturellen Gebrauch von Mythen macht, so ist er doch nie systematisch. Man erkennt bei ihm einen Versuch, das Reale durch das Symbolische zu fassen, zu organisieren, und er setzt eine Ansammlung von binären Oppositionen wie: das Hohe und das Niedrige, der Tag und die Nacht, das Reine und das Sensuelle, das Heilige und das Magische usw. Wir wissen, dass diese binären Oppositionen mit dem degradierten Gebrauch des zum Zeichen gewordenen Signifikanten verbunden sind und dass sie dazu dienen, (S 71) das Verschwinden jeglicher Schattenzone zu provozieren, jeglichen Hindernisses und jeglicher Unreinheit des symbolischen Feldes. Andererseits hält das in den Mythen Wagners, in ihrem strukturellen Spiel von Oper zu Oper enthaltene Rätsel, eine fragile Dunkelzone aufrecht.

Wie bei Lohengrin – kommen wir zu ihm zurück.

Wagner selbst weist auf Vorläufer in der Mythologie hin und er bezieht sich auf Zeus und Semele, die durch das Erkennen des wahren Wesens des in menschlicher Gestalt auftretenden Zeus vernichtet würde. Auch der Mythos von Orpheus und Eurydike hat ein ähnliches Verbot, dessen Nichteinhaltung den Geliebten entschwinden lässt. Im Falle von Zeus und Semele aber ist die Ähnlichkeit mit diesem Werk noch viel größer, tritt doch dort die eifersüchtige Hera, verkleidet als Semeles alte Amme, d. h. als Mutterersatz, stiefmütterlich auf den Plan, um Semele den Zweifel, ihr Geliebter sei gar nicht Zeus, in den Kopf zu setzen; und sie solle ihn, um seine Identität zu beweisen, dazu bewegen, sich in seiner wahren Gestalt zu zeigen. „Vom wahren Eifer der Liebe getrieben…”, nachdem dieser ihr die Erfüllung eines Wunsches zugesagt hatte, bittet sie ihn, in seiner ganzen Herrlichkeit zu erscheinen. Er versucht nach Kräften, sie davon abzubringen, muss aber schließlich sein Versprechen halten, woraufhin Semele von seinem strahlenden Glanz verzehrt wird. (S 370) Haben wir hier nicht ein eindrückliches Bild dafür, was es heißt, dass es tödlich sein kann, dem DING zu nahe zu kommen?

Bei Lohengrin stoßen wir auf eine Verschiebung, denn hier geht es nicht um einen Verrat des Geheimnisses, sondern darum, es wissen zu wollen. S 11 „Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, noch wie mein Nam‘ und Art!” Was hat es mit dem Frage-, ja dem Wunschverbot auf sich? Welche Bedeutung hat es, dass der Ritter seine Macht durch ein Geheimnis schützen muss, dass der Bund mit Elsa und diese Macht verfällt, wenn seine Frau sein Geheimnis befragt; wenn sie es aufdecken, d.h. ihn entdecken will, um ihn so lieben zu können, wie er ist? Hier ist der Konflikt und Wagner zögert nicht, ihn auf dieselbe Ebene wie die Tragödie von Antigone zu stellen: Folgt Elsa diesem Gesetz, diesem Verbot Lohengrins – oder folgt sie den Gesetzen der Liebe? Den Gesetzen der Liebe gemäß muss sie diese Frage stellen – denn die Liebe ist Liebe eines Namens, der das Besondere, in das ein Subjekt sich einschreibt, ausdrückt. – Erinnern Sie sich daran, wie es war, als Sie das erste Mal den Namen Ihrer Geliebten, Ihres Geliebten aussprachen, sie/ihn damit ansprachen? – Lohengrin hingegen will als das, was er ist, geliebt werden und er weiß nicht, verkennt, dass man ohne Namen nichts ist.

Wagner selbst sagt uns in „Eine Mitteilung an meinem Freunde”, worum es in diesem Konflikt geht, S 265 f.: „Es ist die Notwendigkeit der Liebe und das Wesen dieser Liebe ist in seiner wahrsten Äußerung Verlangen nach voller sinnlicher Wirklichkeit, nach dem Genusse eines mit allen Sinnen zu fassenden, mit aller Kraft des wirklichen Seins fest und innig zu umschließenden Gegenstandes.” Dieses Verlangen nach voller sinnlicher Wirklichkeit ist das Begehren, dem die Liebe folgen muss. Deshalb habe ich zuvor in Bezug auf Elsa von dem Konflikt zwischen einer idealisierenden Liebe und dem Begehren gesprochen. Da das eigentümlichste Wesen der menschlichen Natur ist, (so Wagner,) sich, trotz aller Sehnsucht nach weitesten Fernen, zu seiner einzig möglichen Befriedigung nur zum Begehren zurückwenden zu können, muss in dieser endlichen, sinnlich gewissen Umarmung der Gott (das Idealisierte) ebenso vergehen und entschwinden, wie auch der Mensch, der nur nach dem (Idealen) dem Gott sich sehnt, sich verneint, vernichtet. (Siehe S 265 f.)

Versuchen wir die Tragik der Figuren Lohengrins noch näher zu fassen. So wie die Oper konstruiert ist, spannt sie einen weiten Bogen: Zunächst sind es die heldenhaften Insignien, mit denen der Ritter hoch aufgerichtet die Szene betritt. In dem ungenannten und unbekannten Zustand stellt der Ritter das ideale, für alle perfekte Objekt dar. Er ist kein Subjekt, er hat kein eigenes Sprechen, ist ganz an den Auftrag seiner Mission gebunden und kann keinem subjektiven Begehren folgen. Er ist dieses ideale Objekt, der Retter für alle und alles. Ein Ding – und ein Ding ohne Namen ist an sich unerträglich. „Das Aug‘ vergeht vor solchem Glanz!”, heißt es. Am Ende, durch die Benennung, erfolgt eine Trennung von dem idealen, dinghaften Objekt und das Übermächtige geht ihm verloren. Nach seiner Benennung ist er gebeugt, gibt seine Insignien ab und muss fürchten, „alle Manneskraft” zu verlieren. Um dieser Befürchtung zu entgehen, muss er in das Reich seiner Herrlichkeit zurückkehren. Wagner weist darauf hin, dass dieses „Muss”, „jenes bindende Gesetz… in Wahrheit kein äußerlich auferlegtes Postulat (ist), sondern der Ausdruck des notwendigen inneren Wesens des aus herrlicher Einsamkeit nach Verständnis durch Liebe Verlangenden…”

Kommen wir dazu noch einmal auf das ‚Du sollst nicht fragen, wie mein Nam‘ und Art!` zurück. Nun, Name und Art, heißt das nicht, dass es um den Namen des Vaters geht, von dem Lohengrin keinen Gebrauch machen kann, um selbst die Generationsfolge, mit der Frau, die Elsa ist, fortzusetzen? Dies hieße, selbst Vater zu werden und den idealisierten Bezug zum väterlichen Gesetz des Grals aufzugeben. Der Name des Vaters ist ein komplexes psychoanalytisches Konzept, das die das Psychische strukturierenden symbolischen Bewegungen beschreibt, die dem Subjekt ermöglichen, von dem ursprünglich idealen Objekt so loszukommen, dass es sein Begehren gemäß diesem Gesetz leben kann. Für Lohengrin ist der Bezug zu diesem Namen und dem Gesetz Parsifal, der Gral, dermaßen ideal, dass er an diese Idealität gebunden seinen Namen und sein Begehren nicht davon lösen kann, um es sich zu eigen zu machen. Lohengrin ist nicht begehrend, und er will nicht Elsas Begehren, sondern im Gegensatz dazu beansprucht er „nur“ ihre Liebe. Er hat keinen Mangel, er hat das Ding, das höchste Gut. Ihr Idealbild genügt ihm und seines hat Elsa zu genügen. Es geht um das Bild und nicht um das Sein. Da er keinen Mangel/kein Begehren haben darf, kann sich ihres nicht verankern. Lohengrin hat so wenig Mangel, dass er das, was jeder hat, den Namen versagen muss. Um ihn nennen zu können, muss er an die Öffentlichkeit gehen, um allen zu verkünden, wer und was er ist. Heißt das nicht, dass er keinen Namen hat, den er einer Frau weitergeben kann? Sein unmögliches Gesetz muss Elsa dazu bringen, gegen das Verbot zu verstoßen, das ist die Art, sie auf der Ebene der Oper als Weib, schuldig, unrein zu thematisieren. Das unmögliche Gesetz Lohengrins hat die Funktion, die Frau auf Distanz zu halten und ihrem Begehren nicht ausgesetzt zu sein. Nirgendwo wird klarer, dass (idealisierende) Liebe dazu da ist, vor dem Begehren (des Anderen) zu schützen.

So können wir sagen, dass Lohengrin sich vor dem, was er sucht, zurückzieht, als es ihm erscheint. Nun, was er sucht, Wagner sagt es unmissverständlich, ist Das Weib, Die Frau. Es geht genau um diesen Unterschied von Die Frau, die er sucht, und der Frau, die ihm in der Gestalt von Elsa erscheint, darum, die Kluft zwischen dem Gesuchten und dem Gefundenen nicht ertragen zu können. Er scheitert an seinem eigenen Liebesanspruch, weil er nicht in der Lage ist, den Preis zu zahlen, aus den Höhen seiner narzisstischen Spiegelungen herabzusteigen, in die er Elsa als Das Weib einsetzt, um darin seinen eigenen Wert bestätigt zu sehen. So sucht er „das Weib, dem er sich nicht zu erklären, nicht zu rechtfertigen habe, sondern das ihn unbedingt liebe”. Die unmögliche Bedingung seines Liebesanspruchs besteht darin, dass sie ihn, ohne dass er sich ihr zu erkennen gibt und ohne dass sie fragen darf, wer er ist, so liebe wie er sei, d.h. so wie er sein eigenes Wesen durch sie narzisstisch auffasst. Außerdem versteht der wagnersche Held nichts von der weiblichen Andersheit. Lohengrin ist vor allem ein Traum von Dualität, der die symbolische Instanz, die die Beziehung zum Gleichen vermittelt, ausschließt. Die Partitur zeigt übrigens gut den Ausgangspunkt dieser verlorenen Suche nach einer wahren Liebe, die auf das Wesen hinzielt: sie setzt ihre melancholischsten Akzente von den ersten Worten Lohengrins an, als er sich zum Abschied an seinen geliebten Schwan wendet… Elsa von quälenden Fragen heimgesucht, wird durch die Evokation des rätselhaften Schwans in tiefste Angst gestürzt …„der vor Reinheit und Schönheit glänzende phallische Vogel”, scheint Elsa nicht die geringste Chance zu lassen, Lohengrin zurückzuhalten. Lohengrin enthüllt seine kostbare Identität und kehrt in die Gemeinschaft der Ritter zurück, er verlässt seine sterbende Frau und den geliebten Schwan, der nichts anderes ist als der durch den Fluch der Zauberin Ortrud gefangen gehaltene junge Bruder Elsas. Schwan… hören Sie da nicht etwas … Schwan evoziert schwanger. Kann man hier nicht das wunderbare, im Begehren der Mutter gefangene Kind erkennen?

In dem wagnerschen Drama rettet der Held die unschuldige Elsa, um sie dadurch schuldig zu machen, dass sie einem unmöglichen Gesetz nicht gehorcht. AS 9 „Was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sicher nicht. Aber die Sünde erkannte ich nicht ohne durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte gesagt: ‚Lass dich nicht gelüsten’ – Da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. – Ich aber lebete weiland (ehedem) ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, ward die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb und es befand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog und tötet mich durch das selbige Gebot.” Ich zitiere aus … haben Sie es erkannt? – dem Römerbrief (Römer, Kapitel 7, Abs. 7)

Ich kenne keinen Text, in dem das dialektische Verhältnis von Begehren und Gesetz derart deutlich zur Sprache gebracht wird. Es geht dabei um ein Verhältnis, dass unser Begehren allein im Bezug zum Gesetz auflodern lässt. Allein aus der Tatsache des Gesetzes nimmt die Überschreitung genannte Sünde einen maßlos übertriebenen Charakter an. Die reißende Gestalt des Über Ich. – Andererseits weil es das Begehren gibt, gibt es/braucht es das Gesetz, beide sind innerlich miteinander verbunden.

Ich möchte unterstreichen, dass dieses an Elsa gerichtete „du sollst nicht fragen, nicht begehren”, eine Unmöglichkeit an sich ist, insofern auch ein verneintes Begehren immer noch ein Begehren ist, auch wenn es nicht anerkannt ist. Vielmehr ist die Anerkennung eines Begehrens die Voraussetzung für die Möglichkeit, ihm zu folgen oder aber im Sinne des Gesetzes ihm nicht zu folgen.

Wenn wir hier dem „ frage nicht!” folgen wollen, stellt sich nun das Problem, dass wir letztlich mit dem Widersinn eines Liebesverbotes konfrontiert sind. Müssen wir dann nicht danach fragen, ob das der Sinn eines göttlichen oder menschlichen Gebotes, im Sinne eines ethischen Gesetzes sein kann bzw. unter welchen Bedingungen es Geltung haben kann?

Wie nun aber aus diesem Teufelskreis herauskommen, wenn es darum geht, die Liebe weder zu zerstören, noch sie bzw. das Begehren zu verleugnen. Sie spüren vielleicht, wie sehr in diesem Zusammenhang die Frage nach dem gelebten Diskurs, dem Sprechen insistiert. Insofern als jeder in seinem Sein, in seiner Existenz davon abhängig ist, dass der andere zu ihm spricht, da er nicht alles wissen kann und nicht alle Erfahrungen selbst machen kann, muss er darauf vertrauen können, dass der andere ihn nicht absichtlich täuscht. Dies ist die mindeste Voraussetzung, derer es umso mehr bedarf, als jeder sein Begehren nur insoweit kennen kann, als es ihm bewusst wird. Jeder braucht den sprechenden Anderen, um sich über sein Begehren klarer zu werden, um es leben zu können.

Gerade wegen der spiegelbildlichen, narzisstischen Zirkelkreise, die der Liebe zugrunde liegen, bedarf es des sprechenden Anderen, um nicht an dem so leicht zerbrechlichen Idealbild des schönen Scheins zu scheitern. LOHENGRIN hingegen verweigert den Diskurs. Lohengrin ist das Drama des in der Einsamkeit seiner Herrlichkeit gefangenen Mannes. Von der Liebe kann man angesichts ihres Bezugs zum Idealbild sagen – und die gelebten Lieben zeigen dieses, dass sie viele Schwächen des Anderen erträgt. Denn nur dadurch, dass der Andere nicht ideal ist, dass es ihm selbst mangelt und er sich selbst nicht genügt, ist er überhaupt fähig zur Liebe, zum Begehren und macht es einem anderen möglich, sich in ihm zu verankern. Eines verträgt die Liebe allerdings nicht, dass der andere sich selbst verleugnet, wie Lohengrin es mit seinem Namen tut.

Die in den letzten Sätzen angelegte Perspektive einer Ethik des Begehrens, die notwendig den Anderen in seinem eigenen Sein anerkennen muss, ohne das Eigene zu verleugnen, scheint mir ein Ausweg aus dem menschlich Dilemma zu sein, in dem wir in unserer Kultur stecken. Der Wahlspruch hieße, im Begehren, das das Begehren des Anderen ist, nicht nachgeben. Das bedeutet auch, dass Begehren ohne Verlust nicht möglich ist.

Einen Kommentar können Sie an Baer@BaerEckhard.de senden.